La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

Así decía Don Quijote a su escudero. ¿Qué discurso es éste, qué tenemos que decir acerca de esto durante este período de confinamientos, temor e incertidumbre? El discurso sobre la Libertad es tan antiguo como la propia filosofía, y no pretendo aquí entrar en profundidades que van más allá de mi formación, sino compartir unas reflexiones sobre la situación presente enlazándolas de algún modo con mi pasión montañera que da vida a este blog.

Durante estas semanas de reclusión más o menos severa los amantes de la montaña nos alimentamos de recuerdos e intentamos imaginar planes futuros, no sin la incertidumbre de si esa “nueva normalidad”, neologismo horrendo que no promete nada bueno, nos lo permitirá. La montaña, ese espacio en el que el contagio de una enfermedad infecciosa aparece como la última de nuestras preocupaciones. El mal tiempo, la fatiga, una mala caída, un encuentro con un animal peligroso… Incluso la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico durante los desplazamientos vendría percibida como un riesgo más tangible. Recientemente una figura prominente del Club Alpino Italiano proponía a los escaladores en roca portar mascarilla y guantes y guardar la «distancia de seguridad» en las reuniones; se abrieron cielos e infiernos en las redes… Querríamos, pues, salir a los montes, a los bosques, a crestas y neveros, territorios de “libertad». Quizás el exceso de retórica haya convertido el concepto de libertad de las montañas en un lugar común. Sin embargo, no cabe duda de que algo hay, y en todo caso, al cabo de los años la experiencia de la montaña acaba impregnando profundamente la forma de pensar y de sentir.

Mi experiencia personal es modesta. No puedo relatar historias de ochomiles, de séptimo grado en roca, o de vertiginosas cascadas de hielo. Pero desde luego no han faltado momentos delicados, donde el riesgo siempre presente ha tomado más cuerpo. Cuando tomar la decisión correcta resulta imperativo.

La libertad puede aparecer despreocupada y alegre. Te encuentras bien, el día es hermoso, caminas por donde quieres, trepas, te detienes donde te da la gana. Se trata del placer primario del cuerpo y del esfuerzo físico, del goce estético del paisaje y de la oportunidad única para la introspección, lejos de los afanes cotidianos y de las prisas. También puede ser comprometida, cuando uno se enfrenta a ese momento difícil, donde errores de apreciación o ejecución podrían resultar graves o incluso fatales. La montaña obliga a ser consciente de los propios límites y tener siempre presente la propia fragilidad, incluida la posibilidad, por remota que pueda objetivamente resultar, de morir. Ahí la tenemos frente a nosotros, en forma de vira estrecha y friable sobre un precipicio, de pendiente de hielo vítreo, o de la niebla que se cierra sobre un paisaje desconocido… Son momentos en los cuales la vida está en las propias manos, cuando cada paso o cada mordida del crampón supone una decisión en sí misma, y la mente puede alcanzar una concentración casi ascética. Esta sensación de consciencia aumentada de uno mismo y de cuanto nos rodea, aún por breves instantes, es verdaderamente poderosa, y la percibimos como libertad, seguramente. Especularmente, la libertad puede adquirir otra forma igualmente válida, la de la retirada. Descendiendo hacia el valle, la pequeña decepción de la renuncia deja lugar a la serenidad y a la honda satisfacción de haber hecho lo correcto.

Coraje, prudencia, conocimiento. Nadie puede ni debe tomar estas decisiones, sino uno mismo, solo o de acuerdo con los compañeros. La cordada es una comunidad de la que cada uno de sus miembros han decidido libremente formar parte, y en la que todos participan con la suma de su saber y experiencia.

Y de vez en cuando hay que enfrentarse a un día malo, a la frustración y al dolor… Una decisión equivocada, o la mala suerte, pueden conducir a una situación precaria, donde la retirada no es posible. Puede ser una vía de roca en la que hemos entrado pero que se revela más compleja de lo previsto y obliga a parar, buscar un anclaje seguro y tomar aliento. Es apropiado detenerse a pensar, evaluar la situación y valorar vías de escape. Pero tan peligrosa como la precipitación es la inacción. No podemos permanecer eternamente colgados de la pared paralizados por el temor. Nos quedamos sin agua, sin comida, llevamos ropas ligeras y amenazan la tormenta y el frío de la noche. Llega un momento a partir del cual cada minuto que pasa nos debilitamos un poco más y finalmente el agotamiento nos vence. Nos dejaríamos morir de frío o de sed por miedo de caer al vacío. Es aquí que es preciso salir, atacar la pared con paso firme y convencerse de que no te vas caer, no te debes caer.

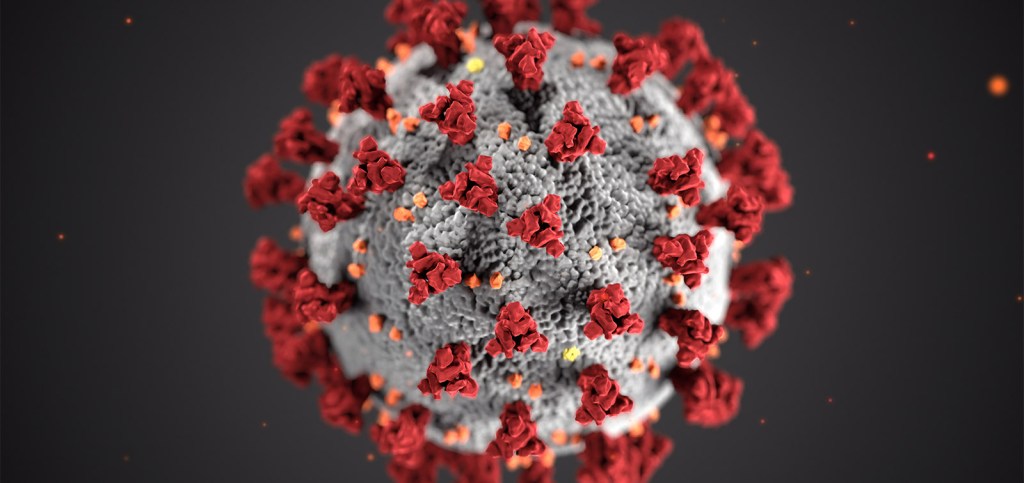

La pandemia de Covid-19 nos atemoriza a todos. Nuestra vida ha cambiado, para algunos de modo trágico con la pérdida inesperada de seres queridos. Ante esta situación no parecen buenas soluciones ni la negación irresponsable del peligro ni la caída en el pánico, que nos conduzca a aceptar, quizás definitivamente, la pérdida de libertades fundamentales. A veces puede resultar reconfortante delegar la responsabilidad de las decisiones, y la libertad aparece como un fardo pesado que requiere un esfuerzo de aprendizaje y responsabilidad. Es fundamental saber gestionar el miedo, sin caer en la parálisis ni en la temeridad. Y ser humildes para aceptar que no podemos controlarlo todo, que el azar existe y que podemos padecer desenlaces indeseados.

El virus pasará, pero ¿qué mundo vendrá después? ¿Estaremos dispuestos, una vez más, a alienar nuestra libertad a cambio de promesas de «seguridad»? ¿El miedo nos hará someternos a un poder fuerte que nos libere del esfuerzo y el vértigo de la responsabilidad personal? ¿El «Obedece, por tu propio bien», guiará nuestras vidas? Ante todo, no cabe poner en cuestión la necesidad de medidas severas y ciertas restricciones a las libertades individuales durante las fases más críticas de la pandemia. No me refiero a esto, sino a las secuelas, tanto en nuestro modo de enfrentarnos a la vida como en el concepto mismo de la autoridad. La crisis del coronavirus podría servir de pretexto para acelerar dramáticamente el entrometimiento del Estado (y de paso de las grandes corporaciones) en nuestra vida privada. Ahora se habla de un futuro donde los Gobiernos controlarán nuestros movimientos y nuestros contactos a través de apps. Sin dinero físico probablemente, todo bien trazable, bien controlado. Donde, si necesidad obliga, se nos dirá lo que podemos y no podemos hacer, los lugares a donde podemos acudir, cuándo y con quién nos podemos reunir… Gobiernos que tratan a sus ciudadanos como niños. La potestas conferida por la voluntad del mismo pueblo cuya madurez desprecian, la auctoritas, por la palabra de los expertos de rostro ignoto, cual oscura asamblea sacerdotal.

En definitiva, en lugar de limitarse a la mera gestión de la cosa pública, a la protección de las libertades del ciudadano y a la armonización de la convivencia entre personas, pero siempre controlado en última instancia por los gobernados, el Gobierno invierte los términos. Para ello las leyes se recubren de una cierta moralidad, y una cierta moralidad deviene Ley. Un discurso que apele a los sentimientos en vez de a la razón es un vehículo apropiado para convencernos de la bondad de estas medidas. Por ejemplo, en estos días los medios, los gobernantes o la Policía se han referido a quienes se saltaban el confinamiento como insolidarios; pero sucede que la solidaridad es una categoría moral, no legal. En esta nueva moralidad el Dios que vigilaba y fiscalizaba la vida privada ha sido sustituido por el Estado. Apunta insidiosamente a la vieja república hobbesiana (pero en versión ñoña, una dictadura almibarada), en la que el deber del hombre en tanto llega el reino de Dios es cumplir las leyes dictadas por el único poder terrestre legítimo —de iure divino—: el poder soberano de los príncipes; un poder, teóricamente y como reflejo del poder divino, omnipotente, absoluto, e irrevocable. Porque el hombre es un lobo (entiéndase en estos días contagiador) para el hombre.

No me parece que ésta sea una perspectiva deseable. Una vida de sometimiento es triste y aburrida. No es vida.

¿No será preferible asumir que somos frágiles y que la Naturaleza nos puede sacar de circulación cuando le venga en gana? No pretender demasiadas certidumbres porque el riesgo es un estímulo potente para el progreso como individuos y como colectivo. Actuar con responsabilidad, siendo consciente de que las propias decisiones tienen repercusiones en uno mismo y en los demás. Respetar la Ley pero sin olvidar que el gobernante está al servicio del gobernado, y no al revés. Y no perder nunca el sentido crítico. El deseo de libertad suele ir unido al ansia de conocimiento. Ese mismo ansia que impulsa a algunos a alcanzar una cima y vislumbrar un nuevo valle, nuevas montañas lejanas, y a preguntarse qué hay más allá. Y mientras el cuerpo aguante, allá que vamos. Libres y sin pedir permiso.

Deja un comentario