Amecameca es una tranquila ciudad cercana a Ciudad de México situada al pie del Parque Nacional Popocatepetl-Iztaccihuatl. Estuve aquí en Marzo de 2005, con el objetivo de ascender al tercer pico más alto de México, el Iztaccihuatl (5230 m), que efectivamente se convertiría en el primer cincomil de mi carrera montañera. Cuando digitalice las fotografías de aquel viaje no faltará la correspondiente entrada aquí. Su ajardinada Plaza Municipal es un acogedor punto de encuentro y junto a ella se encuentra el Mercado Municipal, abigarrado lugar donde compré algunos DVD pirata y exquisitos pollos rostizados que devoraba enteros para la cena. Lugar de gentes sociables, que rápidamente detectaban mi fenotipo y acento español y se acercaban a entablar conversación. Inevitablemente iba en guardia y tomando precauciones, pero nadie intentó robarme ni estafarme durante toda mi estancia en aquel magnífico país, ni siquiera en el malfamado metro de la capital, y considerando que viajé solo. En definitiva, hermosos lugares y personas amigables.

Me harté de caminar por la ciudad, ya que la montaña no se dejó vencer sino a la tercera tentativa y Amecameca constituía mi campo base. Hubo algo que me impactó profundamente, y era la profusión de negocios de ataúdes. Amplios escaparates, en las vías más transitadas de la ciudad, donde no se exhibían maniquíes ataviados a la moda, sino féretros. Distintos modelos, sencillos y lujosos, de maderas nobles delicadamente trabajadas, abiertos para mostrar su interior ricamente guateado, casi invitando a probarlos, a disfrutar de un adelanto de la comodidad pensada para el descanso eterno. Era chocante, denotando una posición ante la muerte muy diferente a la propia de Europa y de Occidente en general. Un fatalismo que acepta la muerte como un acontecimiento connatural a la propia existencia, algo inevitable al igual que la tristeza y el dolor que forman parte de la vida. No sé bien de dónde viene ese punto de vista, si de una fusión del cristianismo con la religión precolombina de la cual los sacrificios humanos eran parte fundamental, de una historia atormentada donde la violencia ha estado muy presente, o de otra cosa. Pero sin duda, es bien distante de la posición común en nuestras sociedades acomodadas, donde el hedonismo dominante nos hace olvidar nuestra mortalidad y nuestra vulnerabilidad, convirtiéndolas casi en tabú. En resumen, me ha venido a la mente esta curiosidad de los ataúdes de Amecameca debido a la actitud del Gobierno y sociedad mexicanos frente a la pandemia del coronavirus, con muchas menos restricciones a la libertad ciudadana que en la gran mayoría de países desarrollados. A pesar de haber padecido muchos miles de muertos, han tirado hacia adelante. En nuestro caso, la salvación de vidas ha sido el pretexto para entrar en una suerte de estado de excepción. Lo cual no ha servido para gran cosa, resultando que el número de muertos por millón de habitantes es superior en España, Italia, UK o Francia respecto al país norteamericano. La actitud mexicana debe interpelarnos para reflexionar sin autocensurarnos. La pandemia está sembrando muerte, y es grave, está dañando la economía, y es grave también, pero las consecuencias políticas a largo plazo podrían ser muchísimo peores.

Y George Orwell entró en nuestras vidas.

Aun a riesgo de caer en tópicos, la situación actual derivada de la pandemia, y que no se puede entender sin un sustrato ya preexistente, tiene tintes orwellianos inquietantes. Ya venía de antes algo similar a la Policía del Pensamiento (discursos de «odio» en sentido muy lato…), se nos ha sumado recientemente el Ministerio de la Verdad (fact-checkers controlados por el Poder), y ahora nos amenaza la crisis permanente (sea sanitaria, sea climática, o de cualquier otra naturaleza). La película de Michael Radford inspirada en la novela 1984 contiene una escena inicial sobrecogedora, que incluye los «dos minutos de odio», un exorcismo colectivo en el que la masa enfervorecida vomita su frustración y su ira sobre la figura de Emmanuel Goldstein, el traidor, el enemigo del Pueblo y de su supremo benefactor y vigilante, el Gran Hermano. El discurso goldsteiniano suena extrañamente actual…

«Luchad por la libertad, resistid la opresión. Os están lavando el cerebro, robando vuestra realidad. Nada de lo que dice el Partido es verdadero, nada de lo que hace el Partido es bueno. Ni siquiera existe la guerra. El Partido os quiere hacer creer que estamos en guerra para desviar vuestra agresividad del objetivo justo. El Gran Hermano no existe, es una invención, una creación del Partido. Las personas que realmente están al mando son unos manipuladores desconocidos y sin rostro, que se valen de su anonimato para ejercer el poder sin cortapisas. Pueblo de Oceanía, os están engañando. El Partido no sirve al pueblo, se sirve a sí mismo. No estamos en guerra con Eurasia. No entendéis lo que os está pasando. Os han convertido en estúpidos y obedientes esclavos del Partido. Abrid los ojos. Ved el mal del que sois víctimas. Es el Partido quien lanza bombas sobre sus propios ciudadanos. Es el partido, y no los euroasiáticos, vuestro verdadero enemigo. Rebelaos, liberaos del yugo! No tenéis nada que perder, y todo por ganar, pueblo de Oceanía!»

Se trata de un discurso aplicable a todo tipo de totalitarismos habidos y por haber. Cualquier buena tiranía necesita un pueblo engañado, dominado por el miedo, sumido en la miseria y dependiente del Estado para su supervivencia, pero sobre todo, un pueblo dividido. Un pueblo donde se desconfía del vecino, donde se le apunta con el dedo acusándole de las propias desgracias, donde se le denuncia al Estado todopoderoso al que se le reclama protección. El precio de esa protección es naturalmente, la propia libertad. ¿Y no hay algo de esto en lo que estamos viviendo durante la pandemia? Ciertamente, no cabe dudar de la existencia del virus ni de la seriedad de la enfermedad que puede llegar a producir. Tampoco hay indicios suficientes para creer que se trate de un arma biológica deliberadamente liberada. ¿Es imposible? No ¿Existen explicaciones más razonables y sencillas? Sí. No discutiré por tanto la hipótesis de un ataque biológico de baja intensidad con el objeto de trastocar el equilibrio geopolítico mundial, y de hundir la economía europea en favor de la china o norteamericana. Es una posibilidad que considero poco creíble pero que tampoco conviene perder de vista.

Aunque aún provocará mucho dolor, gracias a las vacunas ya aprobadas y las que se autorizarán próximamente, junto con la propia dinámica de las epidemias virales, deberíamos ser capaces de superar la pandemia a lo largo de este 2021. Saldremos de ella como ya lo hicimos con todas las anteriores. Lo que más me preocupa ahora son sus cicatrices, los efectos a largo plazo que podría producir en nuestra salud como ciudadanos de democracias liberales. El riesgo de que pueda contribuir a la desaparición efectiva de la democracia tal y como la hemos conocido. La devastación psicológica que ha producido es un hecho. Gente que tiene miedo de salir a la calle, de abrazar a sus seres queridos, que se aparta de otras personas por la calle, cual apestadas, que rechaza el contacto físico… ¿Podría suceder que estas conductas se afianzaran definitivamente y saliéramos de esta pandemia como una sociedad repleta de psicópatas sociales? El caso de los niños que están interiorizando el miedo al otro y a la fisicidad compartida es particularmente preocupante. La atomización y la cronificación del miedo nos llevarían a un debilitamiento de los vínculos comunitarios espontáneamente establecidos por las personas libres, y que constituyen la mejor garantía contra tentaciones totalitarias. Y es que esta pandemia puede venir muy bien a quienes alberguen tales intenciones. Ya se habla de que mascarilla y distancia social nos seguirán acompañando durante muchos meses pese a las vacunas, y que la «nueva normalidad», eufemismo para referirse a una dictadura de facto, si no ha venido para quedarse, poco le falta. Y eso es lo que no se puede consentir. Que acabemos asimilando que nuestra libertad de movimientos, de reunión, de interacción social… no son derechos consustanciales a nuestra naturaleza humana, sino una gracia otorgada por los gobernantes. Eso y no otra cosa era el feudalismo medieval. Porque hoy nos «confinan» por una pandemia, pero mañana la excusa puede ser otra, el cambio climático, el consumo excesivo, un problema de seguridad nacional… No podemos perder de vista la excepcionalidad de tales medidas, que jamás deben formar parte de ninguna «normalidad», ni nueva ni vieja. Hay un meme que ha circulado abundantemente por Internet y que refleja bien este futuro distópico ante el que deberíamos estar prevenidos.

Como buen montañero y amante de los espacios abiertos, semejante perspectiva me repatea profundamente. Y lo bueno es que hay medios que hasta lo pintan como algo deseable. Pues va a ser que no, enseguida hablo de «los medios».

Una democracia exige ciudadanos libres y bien informados que no pierdan jamás de vista que sus gobernantes son servidores públicos que se deben a ellos, y no al revés. Servidores públicos que deben recurrir a expertos en economía, salud o educación para una correcta gestión de una sociedad compleja, pero siempre con espíritu de servicio y concordia. Los políticos no pertenecen a una casta angelical de hombres moralmente superiores que ponen por delante el bien común al suyo propio. El Estado no es la encarnación de la «voluntad general», con derecho a gestionar la libertad de los individuos por «su propio bien», como Rousseau deja entrever en su Contrato Social. Los gobernantes son tan humanos como los gobernados, y por tanto susceptibles a los mismos vicios y debilidades, que de hecho se exacerban cuando se alcanza riqueza y poder. Ya Aristóteles veía clara esta debilidad de la democracia, y la facilidad con que el poder corrompe incluso al más íntegro de los hombres. El único antídoto a esto es una separación de poderes efectiva, un Gobierno que legisle lo mínimo imprescindible, pero sobre todo un pueblo que desconfíe por sistema. Lo cual no significa no respetar las leyes, sino interrogarse, tener criterio y sentido crítico. Fiscalizar y exigir responsabilidades a los gobernantes, independientemente de su color. Este fue el espíritu que impregnó la Revolución Americana, bien expresado por Thomas Jefferson cuando dijo que la mejor manera de servir al bien común es permitir que cada cual sea libre para perseguir sus propios objetivos con los medios (legales y respetuosos con la libertad ajena) que juzgue más apropiados. En agudo contraste, pocos años después la Revolución Francesa, abanderada por principios de hermosos nombres, pero en la práctica guiada por una élite intelectual que usaba a las masas como ariete para perseguir una idea utópica de sociedad ideal, acababa con el derramamiento de ríos de sangre… y el regreso del absolutismo bajo un ropaje diverso.

En los últimos años venimos asistiendo a la corrupción de unos poderes públicos que parecen interesados en promover el embrutecimiento de la gente, fomentando la envidia, el resentimiento, incluso el odio, entre las personas, como para hacernos buscar un enemigo equivocado. Se encasillan los individuos en grupos identitarios enfrentados, definidos a menudo como victimarios y víctimas. «Progres» contra «fachas», constitucionalistas contra independentistas, nativos contra inmigrantes, clase media contra clase obrera, blancos contra negros, hombres contra mujeres… Nada de esto es nuevo, pero en esta época el desarrollo tecnológico ha puesto a nuestra disposición herramientas formidables que pueden ser usadas para estos fines. Los algoritmos utilizados por las redes sociales registran nuestra tendencia ideológica y perfil socioeconómico y nos proponen noticias y contenidos que exacerban nuestras convicciones y nos vuelven más intolerantes, dificultando el establecimiento de vínculos comunitarios y el reconocimiento de intereses comunes frente al Poder. Este contexto es importante para entender lo sucedido durante la pandemia. Durante los últimos meses, los medios de comunicación de masas han caído en el monotema de forma obsesiva. Miedo en vena a diario, revistiendo además el discurso de un moralismo innecesario, y nuevamente dicotómico: «buenos» ciudadanos solidarios, contra malvados egoístas y/o «negacionistas» (de toda la vida un negacionista era alguien que negaba el Holocausto, ahora, voilà, hemos convertido en nazi a cualquiera que ponga en cuestión no ya el Covid, sino la idoneidad de las medidas tomadas para combatirlo). Sí, a veces tengo la nítida sensación de asistir a un gigantesco experimento de conductismo social. Y de ello son instrumento fundamental estos mass-media tan afectos al amarillismo y al emocionalismo desprovisto de cualquier freno racional, que desdeña los matices, la ponderación y el equilibrio. Medios de comunicación controlados por Gobiernos y grandes entramados empresariales, que hace tiempo que dejaron de informar sobre la realidad para crear la realidad. La realidad que interesa a ellos, no a nosotros, para mantenernos distraídos y dóciles. Resulta particularmente inquietante que se esté extendiendo la idea de que reclamar la defensa de la libertad individual es un acto egoísta e insolidario, cuando no directamente fascista (como todos sabemos Mussolini o Franco eran anticolectivistas ultraliberales…), y que no se nos puede dejar sueltos, porque somos unos irresponsables que necesitan mano dura (de qué me suena esto…). Es denigrante que se nos diga que no somos capaces de conducir nuestras propias vidas, que deben ser guiadas por los expertos, y preocupante que hayamos aceptado con tanta docilidad medidas draconianas de restricción de nuestras libertades. Cierto que este gusto por la sumisión no tiene nada de nuevo, y que son las herramientas de control y vigilancia que la tecnología proporciona lo que marca la diferencia. En España, cómo olvidar el mítico «Vivan las caenas» con que el populacho dio la bienvenida al absolutista Fernando VII, sólo dos años después de la primera Constitución liberal de nuestra historia. Enésimo recuerdo de que la libertad es algo frágil que se nos puede escapar entre las manos. No obliguemos a nuestros hijos a tener que volver a pelear por aquello por lo que nuestros padren pelearon y nosotros no supimos defender.

Los grandes beneficiados por el desastre.

¿Y todo esto para qué? No hace falta recurrir a novelescas conjuras en tenidas ocultas ni a fabulaciones truculentas de sociedades secretas. Mucho más simple, dinero y poder, lo de siempre. La obviedad de la confluencia de intereses entre gobiernos y plutócratas está ahí para quien quiera verla, y resulta particularmente embarazosa para quienes se autoproclaman defensores de los pobres y oprimidos. Por poner sólo un ejemplo, el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ha nominado a Brian Deese como jefe del Consejo Económico Nacional. Se trata del jefe de inversión sostenible de Blackrock, la mayor gestora de fondos del planeta, con un patrimonio superior al PIB de cualquier país del mundo con la excepción de Estados Unidos y China. A esto se unen otros nombramientos de altos cargos vinculados a la industria armamentística, y a los grandes de Silicon Valley, que como es bien sabido le apoyaron abiertamente durante la campaña electoral. Biden no es desde luego el primer presidente en rodearse de pesos pesados de Wall Street, sin ir más lejos Trump echó mano de varios hombres de Goldman Sachs, pero esto nos debe ayudar a poner en perspectiva los discursos populistas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nuevamente recurrimos a Orwell, que había entendido bien de qué iba el asunto, y que nos lo dejó escrito en Rebelión en la Granja, un libro aparentemente menos sombrío que 1984, pero con un mensaje análogo. Hay una película, que debería ser de visionado obligatorio en las escuelas a partir de los doce años de edad, y cuyo final nos describe lo obvio, con los «libertadores» compadreando con los antiguos «opresores» contra quienes se habían levantado. No somos tan ingenuos como para ignorar que el ejercicio de la política real requiere tragaderas, chapotear en el fango y tener que relacionarse con elementos indeseables, por muy buenas intenciones que uno pueda tener. Luego al electorado se le venden idealismos, florecillas, justicias sociales y demás. No nos creamos mucho estas milongas y seamos un poco exigentes en cuanto a un mínimo de decencia y coherencia.

Los perdedores en la pandemia han sido sobre todo familias y pequeños empresarios, cuyos negocios han sido azotados por los cierres y las restricciones, condenando a muchos a la quiebra. El efecto es dejar vacantes nichos de mercado y bienes inmobiliarios que pueden ser ocupados a precio de ganga por los más grandes. Entre los propios grandes, la descapitalización de grandes empresas radicadas en un territorio permite a sus competidores hacerse con su control, dentro del contexto geopolítico de lucha por el poder entre Estados y corporaciones. Un ejemplo obvio de corporación triunfante y bien arrimada al poder político, es Amazon, aspirante a monopolista del comercio planetario, que empezó vendiendo libros y ahora nos ofrece casi de todo, desde consoladores y muñecas hinchables a placas Petri y microscopios de laboratorio, pasando por productos frescos. Recientemente hemos sabido que también se apunta al gran green business invirtiendo en instalaciones de molinos eólicos, lo que le permitirá al amigo Bezos de alardear de ambientalismo y compromiso con el planeta al tiempo que la maquinita del dinero sigue hacindo clink-clink. A costa del contribuyente, como sucede casi siempre (el inmenso negocio de la transición verde y la transferencia masiva de riqueza a empresas y fondos de inversión da para otro post). A los datos, echemos primero un ojo al comportamiento en el último año del SP500 o sea los 500 blue chips del mercado estadounidense, que naturalmente incluye a Amazon, además de Microsoft, Apple, Facebook y Google, las cinco compañías con mayor peso en el índice. Observamos el catacrock de Marzo seguido de una recuperación sorprendente y mantenida.

En cambio, la compañía de Bezos nos ofrece un perfil muy diferente, con un crack que no pasó de corrección y una escalada vertiginosa que llevó al valor de la acción a duplicarse a principios de Septiembre respecto a inicios de año.

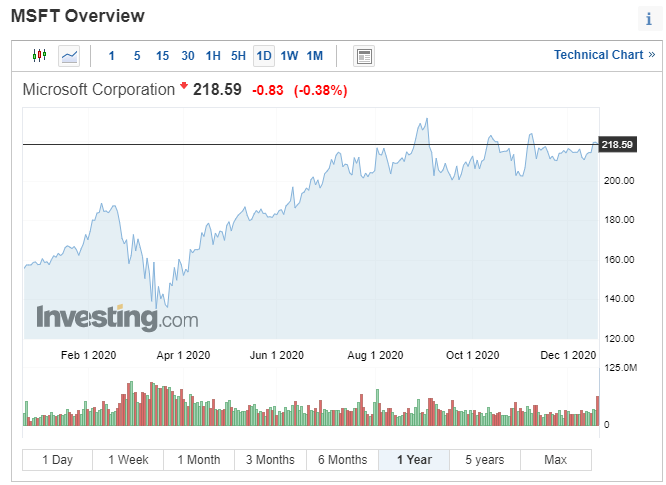

¿Y qué sucedió con los otros cuatro grandes? Veamos la compañía de Bill Gates, el nuevo máster planetario en epidemiología. Acusó el golpe más que Amazon, pero aún así ha mejorado significativamente el comportamiento global del índice.

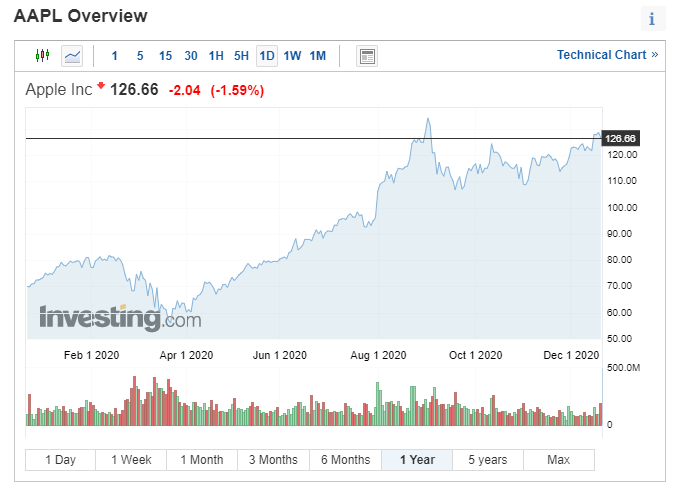

Y desde el Empíreo en que actualmente habita, Steve Jobs obra milagros para regocijo de sus fieles. Un 80% interanual.

En cuanto a Facebook, sube «sólo» un 34%, más del doble del índice. Lo que para un negocio que ostensiblemente va a menos en cuanto a popularidad entre los usuarios, no está nada mal.

En resumen, creo que muchos ya intuimos que esta pandemia, acntecimiento perfectamente esperable y que no queríamos ver llegar, porque nos creíamos invulnerables, ha sido ocasión de beneficio material para muchos poderosos, que además no han desaprovechado la ocasión para dar un pasito más en la subyugación de las masas. Construir una sociedad controlada e hipervigilada, utilizando el miedo como herramienta maestra, seguir machacando el sentido crítico, promoviendo un colectivismo rebañego en el que se señala a quien ose salirse mínimamente del discurso dominante impuesto desde arriba. Masas sumisas, consumidoras y voluntariamente esclavas. Eso sería lo que desea el Poder, ahora bien, no veo tan claro que acaben saliéndose con la suya. Los totalitarismos del s.XX ya fracasaron estrepitosamente, no sin antes producir grandes dosis de sufrimiento. El ser humano es una criatura compleja y contradictoria, que hoy se puede dejar arrullar por un nihilismo narcotizante y mañana estallar en el ansia irrefrenable de libertad que lleva en su naturaleza. Confiemos en que así sea.

Deja un comentario